IL CIANURO DEI METEORITI HA CONTRIBUITO A INNESCARE LA VITA SULLA TERRA?

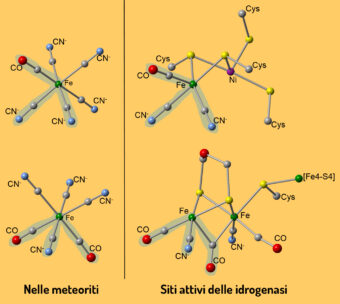

Analizzando la composizione chimica di alcune meteoriti, è stato trovato cianuro legato a monossido di carbonio e ferro: una struttura straordinariamente simile a quella che si incontra nei cosiddetti siti attivi delle idrogenasi, enzimi che forniscono energia ai batteri

di Eliana Lacorte

www.media.inaf.it

Cianuro (CN–), monossido di carbonio (CO) e ferro (Fe): no, non è la ricetta del veleno perfetto, ma ciò che è stato trovato nelle meteoriti. Analizzare la presenza di questi composti nelle meteoriti potrebbe portare un passo più vicini a comprendere la genesi della vita sulla Terra. Lo dice uno studio , pubblicato questa settimana su Nature Communications, condotto da una collaborazione fra la Boise State University (Idaho) e la Nasa.

«Quando la maggior parte delle persone pensa al cianuro, pensa ai film di spionaggio – un tizio che ingoia una pillola, fa schiuma alla bocca e muore –, ma il cianuro era probabilmente un composto essenziale per costruire le molecole necessarie per la vita», spiega Karen Smith, ricercatrice alla Boise State University, prima autrice dello studio.

Il cianuro – composto formato da un atomo di carbonio legato a un atomo di azoto – è in effetti ritenuto cruciale per l’origine della vita. Esso è coinvolto infatti nella sintesi non biologica di composti organici come gli amminoacidi e le basi nucleiche, rispettivamente elementi costitutivi di proteine e di acidi nucleici (Dna e Rna), mattoni fondamentali di tutte le forme di vita conosciute.

Non è la prima volta che si trova cianuro nelle condriti carbonacee (un particolare tipo di meteoriti), ma la novità è la particolare struttura in cui il cianuro è stato trovato: legato al monossido di carbonio e al ferro.

Le meteoriti contengono composti organici che ricordano porzioni di enzimi trovati in batteri e archaea. Nella rappresentazione qui sopra (cliccare per ingrandire), CN è il cianuro, CO è il monossido di carbonio, Fe è il ferro, e Ni il è nichel. Crediti: Smith et al. Nature Communications, 2019