LE ERUZIONI ANTICHE DEL VESUVIO

Nel corso dei millenni, le eruzioni del Somma-Vesuvio hanno sparso i loro prodotti non solo intorno al cono, ma in tutta la Piana Campana, fino agli Appennini e anche molto oltre.

“Esplora I vulcani Italiani”

Testi e grafica a cura di L. Giacomelli

Le pomici cadute dalle alte colonne eruttive, coprendo uniformemente il territorio intorno al vulcano, sono le più utili per ricostruire almeno le tappe fondamentali dell’attività del vulcano.

| Nome dell’eruzione | Età (circa anni fa o AD) |

| Codola | 25.000 |

| Pomici Basali | 17.000 |

| Pomici Verdoline | 15.500 |

| Mercato | 7.900 |

| Novelle | non datata |

| Avellino | 3.750 |

| Pompei | 1900 (79 AD) |

| Pollena | 472 (AD) |

| 1631 | 1631 (AD) |

Al contrario, le lave e i flussi piroclastici che hanno seguito direzioni obbligate, incanalati nelle valli e deviati dagli ostacoli, sono più difficili da inquadrare cronologicamente. La ricostruzione della storia del Somma-Vesuvio è complicata anche dalla presenza di prodotti provenienti dai Campi Flegrei, l’ampia area vulcanica posta a Nord-Ovest di Napoli.

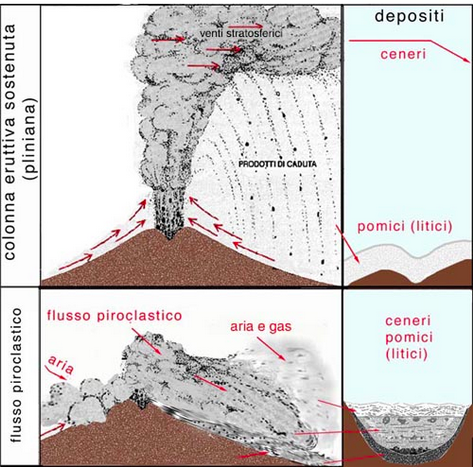

Fenomeni associati alle eruzioni esplosive (colonna eruttiva sostenuta e flusso piroclastico) e relativi depositi

I prodotti vulcanici più antichi dell’area vesuviana sono colate di lava che si trovano sulle pendici del M. Somma o che si rinvengono in profondità negli scavi di pozzi. Sopra queste lave vi è un paleosuolo, cioé uno strato di prodotti vulcanici diventato terreno fertile prima di essere coperto dai prodotti di altre eruzioni. La presenza del paleosuolo indica che in quell’area non arrivarono altri prodotti vulcanici per parecchio tempo, in quanto per traformare gli sterili prodotti vulcanici in un suolo vegetabile servono molte decine o centinaia di anni. Se un paleosuolo ha uno spessore molto sviluppato, l’intervallo di tempo privo di eruzioni può essere stato anche molto lungo.

In corrispondenza del coltellino usato come scala, si vede uno strato di pomici bianche da caduta (eruzione del Vesuvio detta di Avellino), con alla base un paleosuolo

Dal momento che uno dei criteri per ritenere estinto un vulcano si basa sul fatto che il suo riposo attuale duri da un tempo più lungo di ogni altro riposo precedente e siccome non è possibile conoscere direttamente questo dato, la presenza e la dimensione dei paleosuoli intorno al vulcano forniscono una stima di quanto lunghi possano essere stati in passato gli intervalli tra un’eruzione e l’altra. In alcuni casi, il materiale organico contenuto nei paleosuoli, come il legno degli alberi, permette di effettuare datazioni con il metodo del 14C e di stabilire delle linee temporali di demarcazione tra i prodotti che stanno al di sotto e al di sopra del suolo. Ovviamente, perché un paleosuolo sia considerato l’indizio di una totale assenza di attività, deve coprire tutta l’area intorno al vulcano.

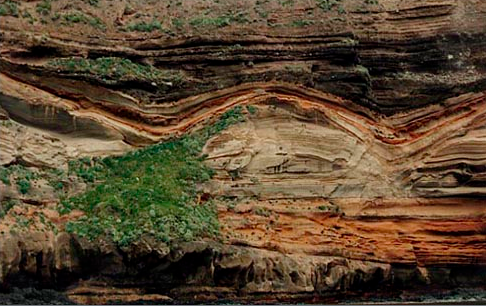

I livelli rossastri che caratterizzano le falesie di Ventotene (Isole Pontine), un antico vulcano smembrato dall’erosione, sono paleosuoli che si alternano a prodotti di eruzioni esplosive

Dopo le colate di lava che presumibilmente formarono l’ossatura del vulcano Somma, un’eruzione esplosiva, chiamata delle Pomici di Codola, perché riconosciuta in uno strato di pomici che si trova nei pressi del paese di Codola, avvenne intorno a 25.000 anni fa o, comunque, dopo 35.000 anni fa. Le pomici, infatti, si trovano sopra i prodotti di una grande eruzione avvenuta nei Campi Flegrei intorno a quell’epoca.

Le aree vulcaniche attive della Campania

Le pomici e le ceneri dell’eruzione flegrea invasero la Piana Campana, formando un deposito chiamato Ignimbrite Campana, sopra il quale si sono accumulati tutti i prodotti eruttati dal Somma-Vesuvio. L’eruzione delle Pomici di Codola deve essere stata una tra le più violente dell’antico vulcano, ma è anche una delle più difficili da interpretare, perché le sue tracce si trovano solo a una distanza di oltre 20 km dal cono e mancano altri riferimenti più vicini al vulcano.

I prodotti dei flussi piroclastici provenienti dai Campi Flegrei formano una roccia tufacea chiamata Ignimbrite Campana, utilizzata da secoli come pietra da costruzione in tutta l’area campana

Sopra il paleosuolo che copre le lave del Monte Somma, si trovano i prodotti di un’altra eruzione esplosiva, chiamata delle Pomici Basali, avvenuta intorno a 17-18.000 anni fa. Le Pomici Basali sono di colore bianco alla base dello strato e grigio verso l’alto, una variazione comune in molti prodotti del Vesuvio che indica un cambiamento nella composizione chimica del magma al procedere dell’eruzione. Tra le Pomici Basali si trovano anche pezzi di rocce non vulcaniche, derivanti dalle zone più profonde della crosta terrestre e trascinate in superficie dal vorticoso risalire del magma.

Esempio di flussi piroclastici

Le pomici sono coperte da oltre 5 metri di prodotti sedimentati dai flussi piroclastici che seguirono la fase a colonna eruttiva sostenuta. Molte eruzioni esplosive presentano questa evoluzione da colonna sostenuta, dalla quale cadono le pomici e, a maggiori distanze, le ceneri, a flussi piroclastici che lasciano sul terreno ammassi caotici formati, oltre che da una grande quantità di cenere, anche da pomici e frammenti rocciosi di vario tipo e dimensioni.

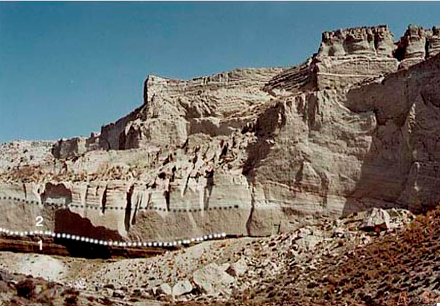

Successione di prodotti di un’eruzione esplosiva: sopra il paleosuolo (1), si trova uno strato di pomici da caduta (2), seguito da numerosi depositi da flusso (Isola di Santorini)

In un’area a Nord-Ovest, in direzione di S. Sebastiano, oltre 80 m di brecce che si trovano sopra le Pomici Basali, potrebbero indicare lo smembramento del cono nel corso delle fasi più violente dell’eruzione e l’inizio della demolizione del vulcano Somma. Le eruzioni esplosive, oltre a ridurre l’altezza del vulcano, possono anche innescare processi di sprofondamento dell’area.

Il vulcano S. Helens (USA) squarciato dall’esplosione del 1980. A più di 20 anni dall’eruzione, la fotografia è del 2002, si vede ancora la zona grigia, davanti allo squarcio del cratere e lungo le vallate, devastata dai flussi piroclastici

Questo avviene quando il magma risale veloce e abbondante in superficie, svuotando rapidamente parte del serbatoio in cui si era accumulato. Di conseguenza, improvvisi cedimenti delle rocce che circondano il serbatoio magmatico possono avvenire a chilometri di profondità e, se sono abbastanza ampi, si ripercuotono fino alla superficie, dove si formano delle depressioni quasi circolari che vengono chiamate caldere. Probabilmente, dopo l’eruzione delle Pomici Basali, un ribassamento di questo tipo ha interessato una porzione del vulcano Somma, sviluppata verso Ovest.

La depressione calderica circolare ora occupata da un lago (Crater Lake, Oregon, USA)

Come spesso è accaduto al Vesuvio, a un’eruzione molto violenta seguì una fase di attività moderata. Infatti, sopra le Pomici Basali si trovano lave che testimoniano eruzioni effusive, probabilmente accompagnate da esplosioni di moderata intensità. E’ evidente che i prodotti di eruzioni così lontane nel tempo non costituiscono che un indizio sull’attività del vulcano. Nei 1500 anni che separano l’eruzione delle Pomici Basali da quella esplosiva successiva, possono essere avvenute una gran quantità di eruzioni minori, che se accadessero oggi avrebbero una risonanza mondiale e, con molta probabilità, sarebbero catastrofiche. Con il tempo, diventa sempre più difficile trovare sul terreno i prodotti delle eruzioni che hanno emesso limitati volumi di magma.

Le pendici esterne del Monte Somma, oltre le quali si vede spuntare la cima del Gran Cono del Vesuvio

Quella avvenuta intorno a 15-16.000 anni fa, detta delle Pomici Verdoline, fu un’altra eruzione esplosiva molto violenta. Lo strato di pomici di colore grigio-verdastro, formatosi nella fase in cui la colonna eruttiva si alzava sopra il vulcano, è coperto da uno spesso deposito dei flussi piroclastici successivi. I prodotti di questa eruzione sono separati da quella precedente delle Pomici Basali da un paleosuolo, al cui interno sono visibili alcuni sottili strati di cenere, probabile segno di sporadiche eruzioni minori.

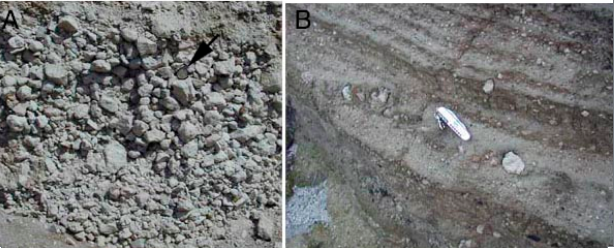

Caratteristiche dei depositi di pomici da caduta (A) e di flusso piroclastico (B). Il primo è composto da sole pomici con dimensioni più o meno uguali (la moneta usata come scala, indicata dalla freccia, ha un diametro di circa 2 cm); il secondo è composto da prodotti di tipo e dimensioni diverse (il coltellino usato come scala è lungo circa 10 cm)

Sopra le Pomici Verdoline vi sono le pomici attribuite all’eruzione dei Campi Flegrei che, intorno a 9.800 anni fa, provocò la formazione dell’ampio cratere di Agnano. Le pomici di Agnano coprono le pendici occidentali del Monte Somma e hanno un caratteristico colore grigio-verde, che grada al rosato verso l’alto, sono intercalate da numerosi straterelli di cenere e sono distribuite su un’area molto ampia. Questo le rende particolarmente riconoscibili e molto utili nella ricostruzione della successione cronologica delle eruzioni.

Immagine satellitare dei Campi Flegri con i crateri di Agnano (con l’ippodromo al centro), Astroni (la conca coperta di vegetazione). In basso a sinistra la chiazza chiara della Solfatara (da Google Earth)

Il paleosuolo che copre le pomici di Agnano permette di collocare l’eruzione successiva, detta di Mercato (o anche delle Pomici Gemelle o Pomici di Ottaviano), intorno a 8.000 anni fa. Prima di questa eruzione il riposo del vulcano deve essersi protratto a lungo, non solo perché mancano altri significativi prodotti vulcanici, ma anche perché il paleosuolo è particolarmente sviluppato e risulta databile in misura progressiva dalla base verso l’alto. I prodotti dell’eruzione di Mercato consistono in due strati di pomici separati da sottili livelli di cenere. Anche in questo caso, sopra le pomici, vi sono depositi dei flussi piroclastici, specie all’interno di valloni che esistevano al momento dell’eruzione.

Le pareti interne del M. Somma

I depositi dei flussi dell’eruzione di Mercato sono interrotti da strati di pomici da caduta, che testimoniano come la colonna eruttiva a tratti tornasse ad alzarsi sopra il vulcano, per poi collassare nuovamente. Questo alterno andamento è spesso riscontrato nelle eruzioni esplosive e è legato principalmente alla quantità di magma che arriva alla bocca eruttiva (tasso di emissione, in genere misurato in m3 al secondo) e che controlla la capacità della miscela di gas e frammenti solidi di sollevarsi vorticosa nell’aria.

Schema di una colonna eruttiva pulsante

Tra i prodotti dell’eruzione di Mercato vi sono molti litici, cioé pezzi del cono vulcanico e del condotto frantumati dalle esplosioni. Anche questo indica che l’eruzione di Mercato fu molto violenta ed è probabile che ad essa sia seguito uno sprofondamento dell’area centrale del vulcano, corrispondente alla conca al cui interno è poi cresciuto il cono del Vesuvio.

Vista aerea del Vesuvio, circondato in parte dalle pareti del Somma. Si noti l’urbanizzazione dell’area intorno al vulcano