Caldera dei Campi Flegrei: la sua lunga storia scritta nelle rocce

di Mauro A. Di Vito, Sandro de Vita, Rosella Nave

ingvvulcani.wordpress.com

La caldera

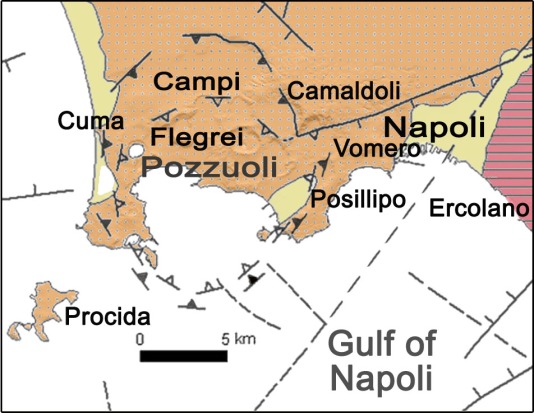

Una caldera è una struttura vulcanica che si forma quando, in seguito ad un’eruzione vulcanica, la camera magmatica si svuota in misura sufficiente da causare il collasso delle rocce sovrastanti. La caldera dei Campi Flegrei si sviluppa su un’area compresa tra il promontorio di Cuma, a ovest, e le colline di Camaldoli, Vomero e Posillipo, a est (Figura 1). Un’area molto più ampia di quella calderica è stata sede di vulcanismo già diverse decine di migliaia di anni prima delle eruzioni che hanno causato i collassi calderici, avvenute rispettivamente 40.000 e 15.000 anni fa.

Dati di perforazioni e di rocce affioranti indicano che i vulcani attivi prima di 40.000 anni fa erano centri eruttivi monogenici che hanno generato sia eruzioni esplosive che effusive. Le età radiometriche di alcune delle rocce più antiche affioranti indicano che il vulcanismo era attivo prima di 60.000 anni fa.

Nella città di Napoli vi sono esempi molto evidenti di questi vulcani quali la collina del Monte Echia (Figura 2), che rappresenta i resti di un cono di tufo, e la collina di San Martino (Figura 3), la cui forma deriva dalla presenza di una cupola lavica, su cui si sono depositati i depositi di coni di tufo locali, sempre più vecchi di 40.000 anni. Ma questi sono solo alcuni dei numerosi centri eruttivi sepolti sotto i prodotti delle eruzioni successive o sprofondati nell’area interessata dal collasso calderico; altri esempi molto evidenti di questo vulcanismo si vedono lungo la falesia di Monte di Procida.

La caldera flegrea in realtà è il risultato di due collassi, avvenuti durante due eruzioni esplosive di elevata magnitudo: l’Ignimbrite Campana (età 39.000 anni) e il Tufo Giallo Napoletano (età 15.000 anni). Sulla forma e dinamica di queste due caldere vi è ancora un dibattito scientifico in atto, che tuttavia non ha influenza sulla ricostruzione della storia successiva all’ultimo collasso. Queste due eruzioni hanno generato rocce molto utilizzate nell’area napoletana per la costruzione di manufatti e note in tutto il mondo. La prima ha generato il Piperno, la Breccia Museo (Figura 4) e il Tufo Grigio Campano, la seconda ha prodotto il Tufo Giallo Napoletano e la famosa “pozzolana”, ampiamente utilizzata, insieme ai tufi, sin dalle epoche greca e romana (Figura 5).

La struttura calderica, da molti ritenuta “annidata”, cioè con la seconda (più piccola) contenuta nella precedente, è interessata da una generale subsidenza, mentre la sua parte centrale è soggetta a episodi di risorgenza, che hanno determinato un sollevamento di almeno 90 m della parte centrale di Pozzuoli negli ultimi 10.000 anni.

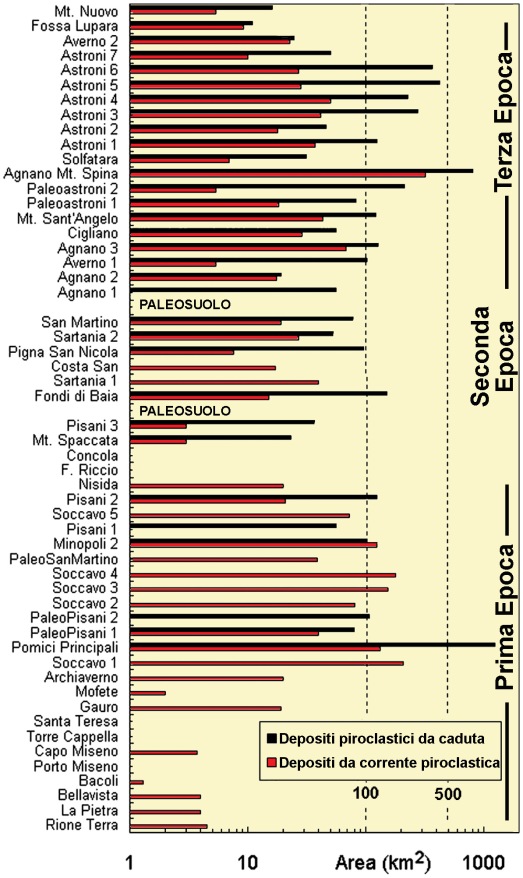

Il vulcanismo degli ultimi 15.000 anni è avvenuto all’interno della caldera più recente (Figura 6) e si è concentrato in tre Epoche di intensa attività, quasi esclusivamente esplosiva. Le età misurate con il metodo del radiocarbonio (14C) consentono di collocare la prima Epoca da 14.900 a 10.600 anni fa; la seconda Epoca da 9.600 a 9.100 anni fa, e la terza da 5.500 a 3.800 anni da oggi. Dopo la fine della terza epoca l’unico evento eruttivo occorso è quello che ha visto la formazione del Monte Nuovo, avvenuto nel 1538, del quale si parla nel paragrafo successivo.

Come documentano le date riportate sopra, le diverse epoche di attività sono separate da periodi di quiescenza di lunghezza variabile, marcate dalla presenza di paleosuoli (Figura 7). Ad esempio, tra la terza epoca e il Monte Nuovo ci sono oltre 3000 anni di riposo mentre dall’eruzione del Monte Nuovo a oggi registriamo quasi 500 anni senza eruzioni.