Aumentano ad oltre il 94% i comuni a rischio idrogeologico in Italia: ecco la mappa delle aree più esposte a frane e alluvioni

Il Rapporto ISPRA 2024 sul rischio idrogeologico ci mostra un’Italia sempre più fragile: oltre il 94% dei comuni è esposto a pericoli come frane e alluvioni, e sono più di 5,7 milioni le persone che vivono in aree ad alto rischio. Scopriamo la mappa aggiornata delle zone più vulnerabili

di Francesca Biagioli

tratto da Greenme

@ISPRA

Ce ne siamo accorti tutti: frane, alluvioni, valanghe ed erosioni costiere minacciano le nostre case, le nostre città e la sicurezza di milioni di persone in Italia. Il nuovo rapporto ISPRA 2024 sul dissesto idrogeologico ci offre un quadro tanto chiaro quanto preoccupante: l’Italia è un Paese strutturalmente vulnerabile. Con oltre il 94% dei comuni esposti a rischi, la gestione del territorio si conferma una delle sfide più urgenti e complesse da affrontare.

Il nostro, infatti, è uno dei Paesi europei più colpiti dal fenomeno delle frane. Secondo l’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), sono oltre 636.000 le frane censite sul territorio nazionale. Una parte significativa – circa il 28% – è costituita da fenomeni rapidi e altamente distruttivi, come colate di fango, crolli improvvisi e trasporto di detriti, che spesso causano danni gravi e, purtroppo, anche vittime.

Negli ultimi anni, alcuni eventi hanno drammaticamente riportato l’attenzione su questo rischio diffuso: pensiamo ad Ischia nel 2022, all’alluvione in Emilia-Romagna del 2023 e, più di recente, a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta.

La nuova versione della mappa nazionale della pericolosità da frana (mosaicatura 5.0) evidenzia che circa 69.500 km² – pari al 23% del territorio italiano – rientrano in aree considerate a pericolosità o attenzione. Ancora più preoccupante è il dato sulle zone classificate a pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4), che interessano il 9,5% del Paese. Un segnale chiaro di quanto sia urgente affrontare con decisione la fragilità idrogeologica italiana.

Il rapporto dell’Ispra è in questo senso uno strumento prezioso per definire le priorità d’intervento, pianificare le opere di difesa del suolo e stanziare al meglio le risorse economiche.

Ma vediamo più da vicino i dati emersi.

5,7 milioni di persone a rischio frane

Secondo il Rapporto ISPRA 2024, sono 5,7 milioni gli italiani che vivono in aree a rischio frane. Di questi, 1,28 milioni si trovano in zone classificate come a pericolosità elevata o molto elevata (P3 e P4), pari al 2,2% della popolazione nazionale.

Rispetto alla precedente mosaicatura del 2020-2021, si è registrato un aumento del 15% delle superfici complessive classificate a rischio, con un incremento del 9,2% proprio nelle aree più pericolose (P3 e P4).

Gli aumenti più marcati riguardano la Provincia Autonoma di Bolzano (+75,8%), la Sardegna (+37,2%), la Sicilia (+36,7%) e la Toscana (+30,5%). Questo trend è in parte dovuto a un miglioramento del quadro conoscitivo, grazie a studi più dettagliati e aggiornamenti delle mappe da parte delle Autorità di Bacino e delle Province autonome, poiché i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) sono strumenti dinamici che si aggiornano costantemente.

@Ispra

Le regioni più colpite in numeri assoluti sono:

- Campania

- Toscana

- Liguria

- Sicilia

- Lazio

- Emilia-Romagna

Le regioni più colpite in proporzione alla popolazione sono invece:

- Valle d’Aosta

- Liguria

- Basilicata

- Molise

- Abruzzo

- Toscana

La popolazione residente in aree ad alta pericolosità (P3-P4) è composta per:

- 11,5% da giovani sotto i 15 anni

- 62,6% da adulti tra i 15 e i 64 anni

- 25,9% da anziani over 64

Le regioni con la più alta quota di anziani esposti sono Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna.

@Ispra

@Ispra

Le province e i comuni più colpiti

I territori con la più alta concentrazione di popolazione in zone P3-P4 sono:

- Provincia di Napoli

- Provincia di Salerno

- Provincia di Genova

- Provincia di Firenze

Tra i comuni capoluogo, spiccano:

- Napoli, con oltre 42.000 abitanti a rischio

- Genova, con circa 30.000

- Palermo, con quasi 6.000

Anche edifici, imprese e beni culturali a rischio

Il dissesto idrogeologico non minaccia solo la vita delle persone, ma anche il patrimonio edilizio, economico e culturale del Paese. Questi i dati principali che emergono dal Rapporto:

- 742.000 edifici si trovano in aree a rischio frana elevato (4% del totale nazionale)

- 75.000 imprese sono localizzate in zone pericolose (1,5% del totale)

- 14.000 beni culturali (monumentali, archeologici, architettonici) risultano esposti al rischio frana (6,1% del totale)

Le regioni più colpite per ciascuna categoria includono Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Marche e Lazio.

Le cause: morfologia, clima e urbanizzazione

Il dissesto idrogeologico in Italia è il risultato di una complessa combinazione di fattori naturali e antropici, che si sono aggravati negli ultimi anni anche a causa dei cambiamenti climatici.

Il territorio italiano presenta caratteristiche morfologiche e geologiche che lo rendono intrinsecamente vulnerabile a fenomeni come frane e alluvioni. Circa il 75% del Paese è montano o collinare, con pendii spesso instabili a causa dell’affioramento diffuso di rocce limo-sabbioso-argillose, poco resistenti soprattutto in presenza di acqua. Inoltre, la struttura delle rocce rigide, spesso interessate da faglie e discontinuità, contribuisce all’instabilità dei versanti.

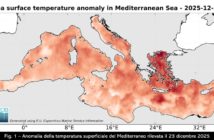

A questi fattori si aggiunge il clima sempre più estremo, che incide direttamente sull’innesco degli eventi franosi. L’Italia si trova infatti in uno “hot spot mediterraneo” particolarmente esposto agli effetti dei cambiamenti climatici, che negli ultimi anni hanno portato a un aumento significativo della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorologici estremi. Brevi ma intense piogge o precipitazioni persistenti, come quelle che hanno caratterizzato il triennio 2022-2024, aumentano il rischio di frane superficiali, colate di fango e alluvioni, estendendo gli impatti anche a zone che in passato risultavano meno vulnerabili. L’aumento delle temperature influisce inoltre sulla degradazione del permafrost in alta quota, aggravando ulteriormente l’instabilità dei versanti montani. Indirettamente, i cambiamenti climatici favoriscono anche l’incremento degli incendi, che privano il terreno della copertura vegetale, esponendolo così a un maggior rischio di erosione e dissesto.

A peggiorare il quadro naturale, intervengono pressioni antropiche sempre più intense. L’urbanizzazione in Italia è quasi triplicata dal secondo dopoguerra a oggi, con le superfici artificiali passate dal 2,7% del 1950 al 7,16% nel 2023. Spesso questa crescita non è stata accompagnata da una pianificazione efficace, aumentando il numero di persone e beni esposti al rischio.

L’abbandono delle aree rurali, soprattutto montane e collinari, ha comportato la perdita di manutenzione dei terrazzamenti, dei muretti a secco e dei sistemi di drenaggio, fondamentali per la stabilità dei versanti. Interventi come tagli stradali, scavi e sovraccarichi edilizi hanno poi contribuito a incrementare la fragilità del territorio. Anche lungo le coste, l’antropizzazione ha alterato profondamente la morfologia naturale, riducendo il trasporto di sedimenti e causando erosione, con un aumento del rischio di alluvioni costiere.

Cosa si sta facendo?

Per contrastare il dissesto idrogeologico servono azioni coordinate: pianificazione del territorio, manutenzione, monitoraggio costante, interventi strutturali e gestione sostenibile delle aree agricole e forestali.

L’ISPRA gestisce due piattaforme chiave:

- IdroGEO, che raccoglie mappe e dati sulle aree a rischio

- ReNDiS, il repertorio degli interventi di difesa del suolo

Ad oggi, ReNDiS ha censito quasi 26.000 interventi per un valore complessivo di 19,2 miliardi di euro finanziati in 25 anni. Tuttavia, solo il 34% degli interventi risulta concluso. Un altro 34% è ancora da avviare o manca di dati. Il tempo medio di realizzazione di un’opera? 4,7 anni.

In conclusione, il rapporto ISPRA 2024 ci restituisce l’immagine di un’Italia in cui il dissesto idrogeologico è ormai una condizione strutturale, non un’emergenza sporadica. Più di un italiano su 10 vive in un territorio soggetto a frane, alluvioni o erosione e anche le infrastrutture, le imprese, i beni culturali e il tessuto sociale sono fragili e sempre più esposti. Il rapporto evidenzia chiaramente che, nonostante gli sforzi, c’è ancora molto da fare.

Servono investimenti, ma anche cultura del rischio, prevenzione e consapevolezza collettiva, perché la sicurezza del territorio riguarda tutti, nessuno escluso.

QUI potete leggere il Rapporto Ispra 2024.

Fonte: ISPRA