E’ in atto una tendenza decrescente nella disponibilità annua della risorsa idrica in Italia

Da diversi anni è in atto una tendenza decrescente a causa dell’impatto dei cambiamenti climatici sul ciclo idrologico e sull’aumento delle temperature

Di Redazione Greenreport

Il bilancio idrologico fornisce la valutazione quantitativa e il confronto, per una specifica scala spazio-temporale, dei flussi e degli stock (immagazzinamenti naturali) dell’acqua nelle diverse forme in cui si manifesta nel suo ciclo sulla terra. Esso costituisce il presupposto conoscitivo per pianificare e garantire la gestione sostenibile della risorsa idrica e l’accesso equo all’acqua, così come previsto dal Goal 6. È altresì necessario individuare le aree soggette a stress idrico (SDG 6.4.2) e i fattori antropici e idroclimatici, amplificati dal riscaldamento globale, che causano ridotta disponibilità idrica e impatti ambientali e socioeconomici.

Lo studio delle componenti del bilancio idrologico, dei loro trend e degli indicatori idroclimatici da esse derivanti, supporta il rispetto degli obblighi di reporting e contabilità ambientale dettati dalle politiche e dalle strategie nazionali, europee e globali di sviluppo sostenibile e di adattamento ai cambiamenti climatici. Gli aspetti quantitativi evidenziati dal bilancio idrologico concorrono a definire il buono stato ambientale delle acque (SDG 6.3.2), obiettivo della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, che impone un monitoraggio continuo dei corpi idrici. In tale ambito, l’ISPRA ha sviluppato e reso operativo, nel 2017, il modello nazionale di bilancio idrologico BIGBANG con il quale sono valutate, a partire dalla scala temporale mensile (anche in modalità di proiezione climatica), le componenti di bilancio in forma distribuita sull’Italia su una griglia di risoluzione spaziale di 1 km.

Le stime effettuate con il BIGBANG coprono, attualmente, il periodo 1951-2024, in continuità con la caratterizzazione del bilancio idrologico per il 1921-1950 effettuata negli anni Settanta dalla Prima Conferenza Nazionale delle Acque. Le stime mostrano che, da diversi anni, è in atto una tendenza decrescente nella disponibilità annua della risorsa idrica rinnovabile (Figura 1) che si produce dalle precipitazioni cadute sul territorio nazionale al netto dell’evapotraspirazione (definita “Internal Flow” in ambito Eurostat e OCSE).

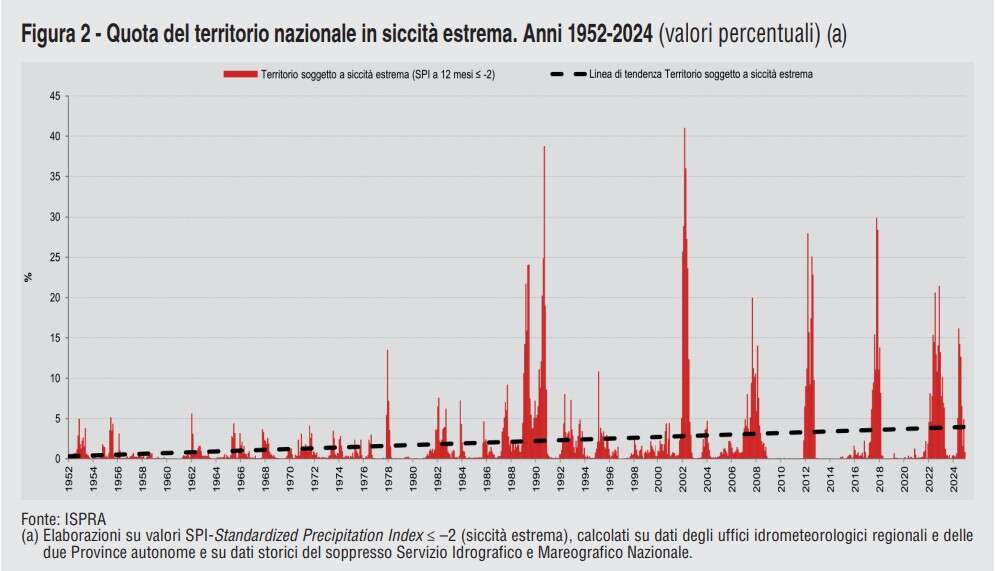

La causa primaria di questa riduzione è da ricercare nell’impatto dei cambiamenti climatici sul ciclo idrologico, che comporta una modifica del regime di precipitazione con siccità sempre più frequenti, persistenti e gravi (Figura 2), e sull’aumento delle temperature, che produce un incremento della quota delle precipitazioni che evapotraspira, riducendo quella che rimane in circolazione sul suolo e nel sottosuolo. Per esempio, la persistente siccità estrema e severa che nel 2022 ha interessato il Nord e il Centro Italia, unita alle alte temperature, ha portato al valore minimo di disponibilità di risorsa idrica dal 1951 a oggi, con una riduzione di circa il 52% rispetto alla media annua di lungo periodo e di circa il 50% rispetto alla media annua del trentennio climatologico 1991-2020. Nel corso del 2023 la siccità si è progressivamente spostata verso il Sud e le Isole, aggravandosi in questi territori nel corso del 2024 e poi nel 2025.

A livello nazionale, la disponibilità di risorsa idrica annuale è risultata in aumento nel 2023 e nel 2024. Questa circostanza, tuttavia, non deve comportare facili ottimismi considerata la notevole variabilità delle precipitazioni sia nel tempo sia nello spazio. Nel 2023, infatti, gran parte dell’aumento è stato imputabile alle eccezionali precipitazioni occorse a maggio (circa il doppio a livello nazionale rispetto alla climatologia del mese e in alcune aree, come l’Emilia-Romagna, fino a 5-6 volte maggiori), mentre nel 2024 l’aumento a livello nazionale è stato legato al surplus di precipitazione registrato nel Nord. L’incremento di risorsa idrica nel distretto idrografico delle Alpi Orientali è stato del 58% rispetto alla media annua di lungo periodo, mentre nel distretto del Fiume Po è stato del 64%. Appare evidente come una tale variabilità spazio-temporale ponga serie difficoltà per una gestione equa e un uso sostenibile della risorsa idrica. Inoltre, situazioni di stress idrico dovute a cause antropiche aggravano queste condizioni.

Ne consegue la necessità di rafforzare non solo la governance e la collaborazione tra istituzioni, gestori della risorsa e utilizzatori (SDG 6.5.1 e SDG 6.5.2), ma anche di garantire l’aggiornamento del quadro conoscitivo con il monitoraggio costante del ciclo idrologico, degli usi e dei consumi dell’acqua, sfruttando tutte le tecnologie e gli strumenti a disposizione, inclusi i sistemi di Osservazione della Terra, in continua evoluzione.