LUGLIO IN ITALIA: PIÙ CALDO DI QUASI UN GRADO, MA CON DIFFERENZE TRA NORD E CENTRO-SUD. ESTATE 2025 SUL PODIO? LE PRIME CONSIDERAZIONI

LUGLIO IN ITALIA: PIÙ CALDO DI QUASI UN GRADO, MA CON DIFFERENZE TRA NORD E CENTRO-SUD. ESTATE 2025 SUL PODIO? LE PRIME CONSIDERAZIONI

di Andrea Corigliano – Fisico dell’Atmosfera

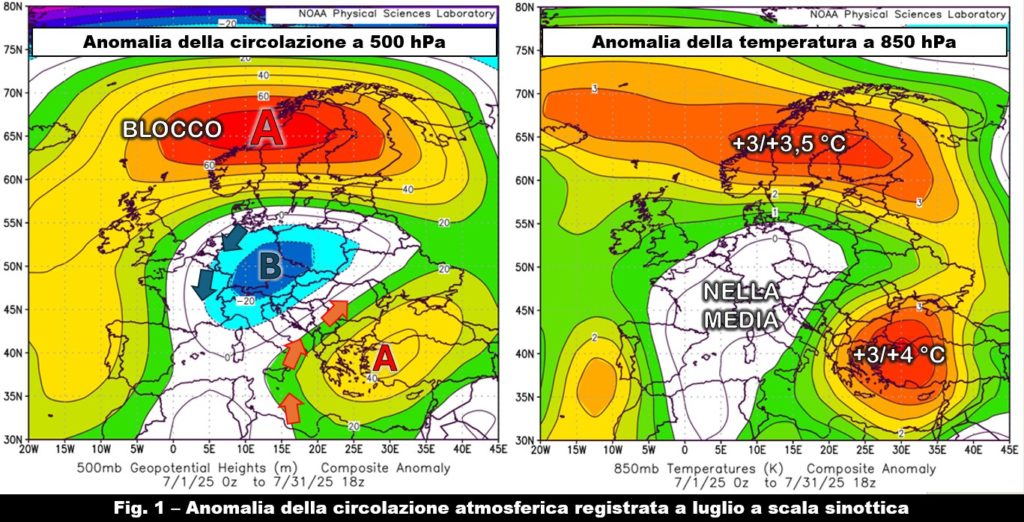

In questa situazione di blocco ha preso parte anche l’anticiclone scandinavo – responsabile del caldo record registrato sulla penisola omonima – e una cella anticiclonica tra l’Egeo e la penisola anatolica come risultato del segnale dominante plasmato da una circolazione che al Centro e in particolar modo sulle regioni meridionali ha visto la risalita di aria molto calda dall’entroterra sahariano, soprattutto nel corso dell’intensa ondata di calore che ha interessato questa parte dell’Italia nella terza decade del mese quando tra Puglia, Basilicata, Calabria e Isole sono stati superati anche i 40-41 °C: di questa fase, resta un’anomalia della temperatura a 850 hPa tra +1 e +1.5 °C proprio sull’area ionica, mentre sul resto della penisola e su buona parte dell’Europa centro-occidentale il quadro termico a circa 1500 metri è risultato in linea con la medesima climatologia di riferimento perché il caldo della prima decade è stato bilanciato dai reiterati afflussi di aria più fresca intervenuti successivamente (fig. 1, a destra).

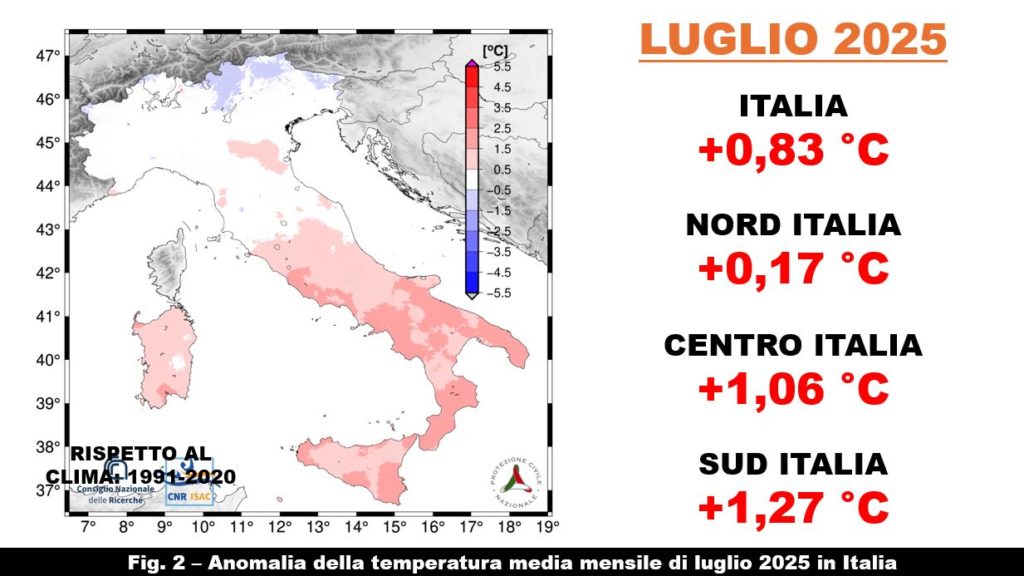

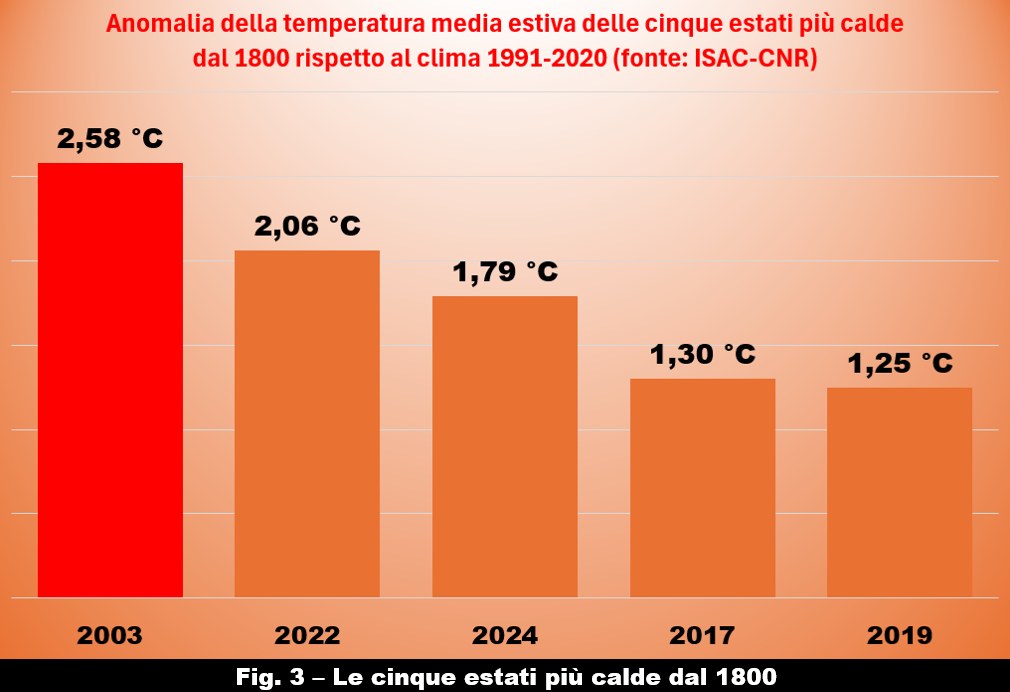

È proprio per la distribuzione delle anomalie appena descritte in quota che ritroviamo, anche a due metri dal suolo, un diverso andamento dello scarto del campo termico dalla media di riferimento sulle tre diverse aree che abbiamo prima menzionato (fig. 2): se al Nord il mese di luglio ha chiuso in media (+0.17 °C), al Centro e al Sud l’anomalia è stata positiva, rispettivamente di 1.06 °C e 1.27 °C. Ci sono i presupposti, allora, che l’estate del 2025 cada almeno tra le cinque più calde dal 1800? Al momento, questa classifica è occupata dal 2003 con +2.58 °C, dal 2022 con +2.06 °C, dal 2024 con +1.79 °C, dal 2017 con +1.30 °C e dal 2019 con +1.25 °C (fig. 3). Affinché l’estate 2025 superi le estati del 2017 e del 2019, che occupano il quarto e il quinto posto, è necessario che questo mese di agosto chiudi rispettivamente a +0.05 °C e a -0.10 °C dalla media del trentennio di riferimento sopra indicato: si tratta di un «traguardo» facilmente raggiungibile grazie all’ondata di caldo in corso che, come abbiamo detto, durerà ancora per diversi giorni. Affinché l’estate 2025 superi l’estate dell’anno scorso – che al momento è la terza più calda – è necessario che questo mese chiuda il bilancio con un valore di anomalia superiore a +1.52 °C: per la stessa motivazione appena presentata, la probabilità di centrare l’obiettivo sarebbe medio-alta.

Diminuisce, ovviamente, la probabilità di battere il 2022 e ancor più il 2003 – secondo e primo più caldo – perché in questo caso l’anomalia di questo ultimo mese dovrebbe attestarsi su valori superiori a +2.33 °C e a +3.89 °C. Vedremo a settembre il responso finale di un’estate che è stata capace di proporre una fase relativamente più fresca nel periodo statisticamente più caldo dell’anno ma che, allo stesso tempo, avrebbe tutte le carte in regola per incalzare l’estate dell’anno scorso e diventare la terza più calda dal 1800.

Dopo un mese di giugno che è risultato il secondo più caldo dall’inizio delle rilevazioni con un’anomalia di +3.02 °C rispetto alla climatologia del trentennio 1991-2020, secondo l’analisi presentata dall’ISAC-CNR di Bologna il secondo mese dell’estate meteorologica ha chiuso, a livello nazionale, con uno scarto di 0.83 °C dallo stesso clima, vale a dire che è stato più caldo della media di quasi 1 °C. A differenza però di giugno, in cui l’intensità dell’anomalia è stata quasi omogenea su tutta la penisola, in questo caso dobbiamo distinguere tra le diverse macroaree che riguardano il Nord, il Centro e la Sardegna e il Sud e la Sicilia. Prima però di scendere in questi dettagli, analizziamo qual è stato il comportamento medio della circolazione atmosferica a scala sinottica perché ci aiuterà a comprendere queste differenze tra le diverse macroaree. Se ricorderete, nelle analisi proposte il mese scorso abbiamo più volte parlato di una circolazione ciclonica che è rimasta bloccata sull’Europa centrale e che, ruotando su se stessa, ha inviato a più riprese impulsi di aria relativamente fresca e instabile verso la nostra penisola: a tal proposito, abbiamo visto che questi passaggi per lo più temporaleschi si sono rivelati più frequenti e strutturati sulle nostre regioni centro-settentrionali. La durata piuttosto lunga di questa fase, iniziata sul finire della prima decade di luglio, ha lasciato il segno in quell’anomalia negativa di altezza di geopotenziale a 500 hPa che possiamo osservare tra la Germania, la Polonia e il nostro arco alpino (fig. 1, a sinistra) e che in questa posizione sta proprio a sottolineare la prevalenza, nel corso del mese, di una figura in quota di bassa pressione che ha condizionato il tempo delle nostre regioni.