Sacra Sindone: un bassorilievo svela il segreto nascosto nell’immagine più misteriosa del mondo

Grazie a una simulazione digitale avanzata, uno studio pubblicato su Archaeometry rivela che l’immagine impressa sulla Sindone di Torino combacia meglio con un bassorilievo artistico che con un corpo tridimensionale

Tratto da Greenme

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Archaeometry ha aperto una nuova pista nel mistero secolare della Sacra Sindone di Torino. L’immagine impressa sul famoso lenzuolo, secondo i risultati della ricerca, non combacia con quella lasciata da un corpo umano tridimensionale. Al contrario, la forma e le proporzioni risultano molto più compatibili con un bassorilievo, cioè una scultura piatta, simile a quelle realizzate in epoca medievale.

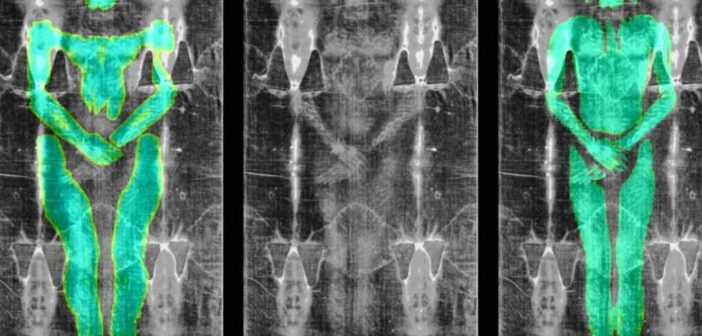

I ricercatori hanno utilizzato strumenti digitali gratuiti e accessibili a tutti, come MakeHuman, Blender e CloudCompare, per simulare il contatto tra un corpo umano e un telo. L’impronta lasciata da un corpo vero risulta troppo larga e deformata, mentre quella generata da un modello piatto riproduce fedelmente i contorni visibili sulla Sindone. Un dettaglio che non può essere ignorato.

Il confronto digitale tra un corpo reale e un bassorilievo

Chiunque abbia mai avvolto un oggetto con un panno sa che il tessuto non si appoggia in modo uniforme. Questo vale anche per un corpo umano. Quando gli studiosi hanno simulato la proiezione di un telo su un modello tridimensionale umano, l’impronta risultante era più larga, distorta, e con proporzioni poco realistiche, specialmente nella zona del busto e del volto.

Questo effetto ha un nome: effetto Maschera di Agamennone. Prende spunto da una maschera funeraria dell’antica Grecia che, una volta appiattita, perde le sue proporzioni reali. Lo stesso succede con l’immagine generata da un corpo vero: la distorsione è inevitabile.

Ma quando i ricercatori hanno ripetuto l’esperimento con un bassorilievo – una sorta di scultura piatta – l’immagine risultante era molto più simile a quella della Sindone. Nessuna dilatazione anomala, nessuna distorsione del volto o del corpo. Questo suggerisce che l’immagine non sia il risultato del contatto con un cadavere, ma di un oggetto artistico.

Cicero Moraes, il principale autore dello studio, lo spiega in modo diretto:

Il modello in bassorilievo mostra meno distorsioni e si avvicina molto di più all’immagine originale della Sindone. Il corpo umano, invece, produce un’immagine decisamente più deformata.

Cosa ci dice questo studio sull’origine della Sindone?

Lo studio non risponde alla domanda più grande di tutte: quando è stata realizzata la Sindone? Ma offre un indizio importante su come potrebbe essere stata creata. Il fatto che un bassorilievo sia compatibile con l’immagine impressa sul telo apre la strada a una spiegazione artistica, più che religiosa o scientifica.

E questa ipotesi si collega con altre ricerche. Per esempio, la famosa datazione al radiocarbonio del 1989 aveva già collocato la Sindone tra il 1260 e il 1390 d.C., cioè nel pieno del Medioevo. Tuttavia, nel 2005 uno studio successivo aveva contestato quei risultati, sostenendo che il campione analizzato provenisse da una zona riparata del telo, quindi più recente.

Nel 2022, un’altra analisi, questa volta su un singolo filo del tessuto e con una tecnica chiamata WAXS (Wide Angle X-ray Scattering), aveva addirittura proposto una datazione al I secolo d.C., vicino al periodo in cui visse Gesù. Ma questo metodo resta controverso e non accettato da tutta la comunità scientifica.

Infine, altri studi hanno sollevato dubbi anche sulle macchie di sangue presenti sulla Sindone: alcuni ricercatori le hanno definite “del tutto irrealistiche” e incompatibili con la posizione di un corpo disteso. Anche questo rafforza l’ipotesi che l’immagine sia stata aggiunta dopo, forse con finalità artistiche o devozionali.

Oltre ai risultati scientifici, questo studio offre anche uno strumento per tutti: i software usati sono gratuiti e open source. Vuol dire che chiunque, anche da casa, può replicare l’esperimento, verificare i risultati o usarli per esplorare altri misteri della storia.

Questa ricerca mostra quanto la tecnologia possa aiutare a leggere il passato in modo nuovo. Scienza, arte e storia possono dialogare, offrendo risposte senza preconcetti, ma con metodo e rigore.

Insomma, non ci dice se la Sindone è autentica o no, ma ci ricorda una cosa importante: capire da dove veniamo è possibile anche con gli strumenti di oggi, e non sempre la verità è nascosta nel mistero. A volte basta un clic.

Fonte: Archaeometry