Ecco come variano le “cascate” sottomarine in Adriatico

La scoperta italo-croata nel mare della Puglia apre la strada a diverse applicazioni pratiche in campo scientifico ed economico

www.greenreport.it

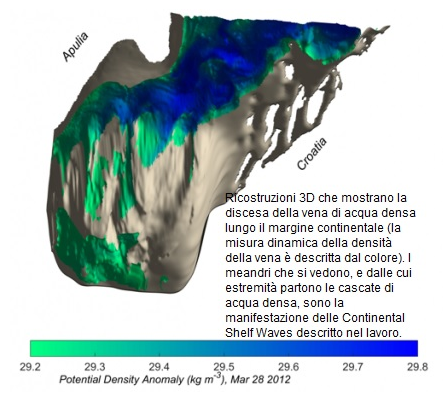

Nel Mare Adriatico è stata dimostrata la presenza delle continental shelf waves, i moti ondosi oceanici che contribuiscono al rinnovo delle acque ‘profonde attraverso correnti particolarmente energetiche tra la costa e il largo. Fin dagli anni ’80 si ipotizzava l’esistenza di tale fenomeno all’interno del bacino adriatico, ora lo studio “Framing Continental Shelf Waves in the southern Adriatic Sea, a further flushing factor beyond dense water cascading” pubblicato su Scientific Reports da Davide Bonaldo e Sandro Carniel, dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Ismar-Cnr), e da Mirko Orlić dell’Andrija Mohorovičić geophysical institute dell’università di Zagabria, ha permesso di registrarlo al largo delle coste della Puglia. Si tratta di un lavoro durato due anni e realizzato grazie al progetto H2020 Ceaseless finanziato dall’Unione Europea e al Progetto Bandiera Ritmare del Cnr finanziato dal ministero dell’istruzione, università e ricerca.

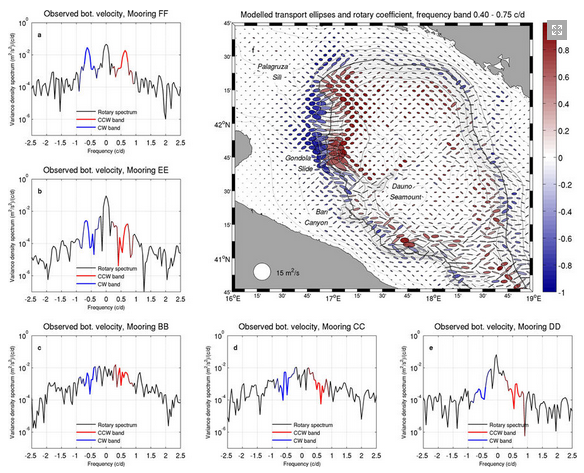

Bonaldo spiega che «In via del tutto generale, una continental shelf wave può essere vista come una modulazione di una corrente marina, caratterizzata da una natura oscillatoria rispetto al suo moto “medio”: in pratica, a causa della presenza di dislivelli nei fondali marittimi, le correnti profonde assumono periodicamente una velocità superiore alla media innescando dei veri e propri meandri sottomarini. Questo avviene in conseguenza della combinazione della rotazione terrestre e della particolare geometria del fondale. Nel caso esaminato queste onde interessano una porzione di margine continentale compresa tra i 200 e 1.000 metri di profondità, coprendo una distanza di circa 50 km dalla piattaforma continentale verso il largo e viceversa. Le velocità associate a queste pulsazioni variano in base alla profondità: generalmente diminuiscono a maggior profondità con l’aumentare dello spessore della colonna d’acqua trasportata; in alcuni siti, comunque, le correnti di fondo sono arrivate a velocità prossime a 1 m/s, valore molto alto per ambienti così profondi».