Il terremoto di L’Aquila di Mw 6.3 del 9 settembre 1349: il racconto, 676 anni dopo

Il terremoto del 1349 fu il primo grave terremoto che colpì L’Aquila, a meno di un secolo dalla sua fondazione ‘sveva’ (1254).

di Mauro Rosati

news-town.it

Già nel 1315 un altro terremoto importante aveva provocato alcuni danni alla città ma, da quanto risulta dalle cronache, pare non avesse provocato vittime e i danni, salvo qualche eccezione, sembra non fossero stati particolarmente gravi; nel nuovo Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, aggiornato nel 2011 (CPTI11), la potenza alla sorgente del sisma del 1315 è stimata in Mw 6.3

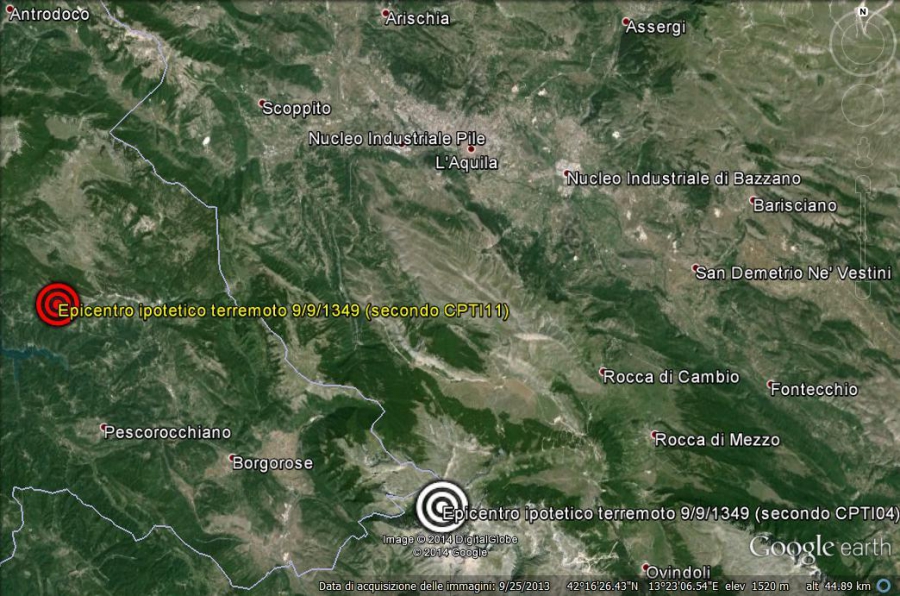

Il sisma del 1349, invece, avrebbe avuto epicentro ipotetico lungo la catena del Velino-Sirente: nel Catalogo del 2004 (CPTI04) la potenza del terremoto alla sorgente era stimata intorno a Mw 6.5 con epicentro localizzato sul versante nord del Monte Velino, circa 6 km a sud di Campo Felice; nel Catalogo aggiornato del 2011 (CPTI11), invece, la potenza del terremoto alla sorgente è stimata intorno a Mw 6.27 con epicentro ipotetico nei pressi di Fiamignano (RI) nel Cicolano, circa 25 km a sud-ovest di L’Aquila, quindi sempre sulla catena del Velino-Sirente ma più a nord-ovest di quello ipotizzato in precedenza.

È molto grave il quadro dei danni che emerge dalle cronache storiche cittadine, in particolare da quella di Buccio di Ranallo, il cui autore fu testimone diretto dell’evento sismico. È opportuno quindi che, come un inviato in diretta, sia proprio Buccio di Ranallo a guidarci attraverso la giovane città nelle ore e nelle settimane successive al terremoto del 1349 anche se, all’occorrenza, potranno venirci in aiuto altre fonti. La numerazione delle quartine della Cronaca Aquilana di Buccio, nelle citazioni che seguono, fa riferimento all’edizione del 1907 a cura di Vincenzo de Bartholomaeis.

Le varie cronache che narrano dell’accaduto non sono concordi sul giorno esatto in cui si verificò la scossa principale: secondo alcune l’8 settembre secondo altre il 9 o il 10 dello stesso mese. Così riferisce ad esempio lo storico fiorentino Matteo Villani nella Nuova Cronica: «In questo anno [1349], a dì 10 del mese di settembre, si cominciarono in Italia tremuoti disusati e maravigliosi [nell’accezione di ‘scioccanti’, ‘incredibili’; ndr] […] La città dell’Aquila ne fu quasi distrutta, che tutte le chiese e grandi dificj della città caddono con grande mortalità d’huomini e di femmine; […] ed erano sì grandi [le scosse; ndr]che in piana terra era fatica all’uomo di potersi tenere in piedi».

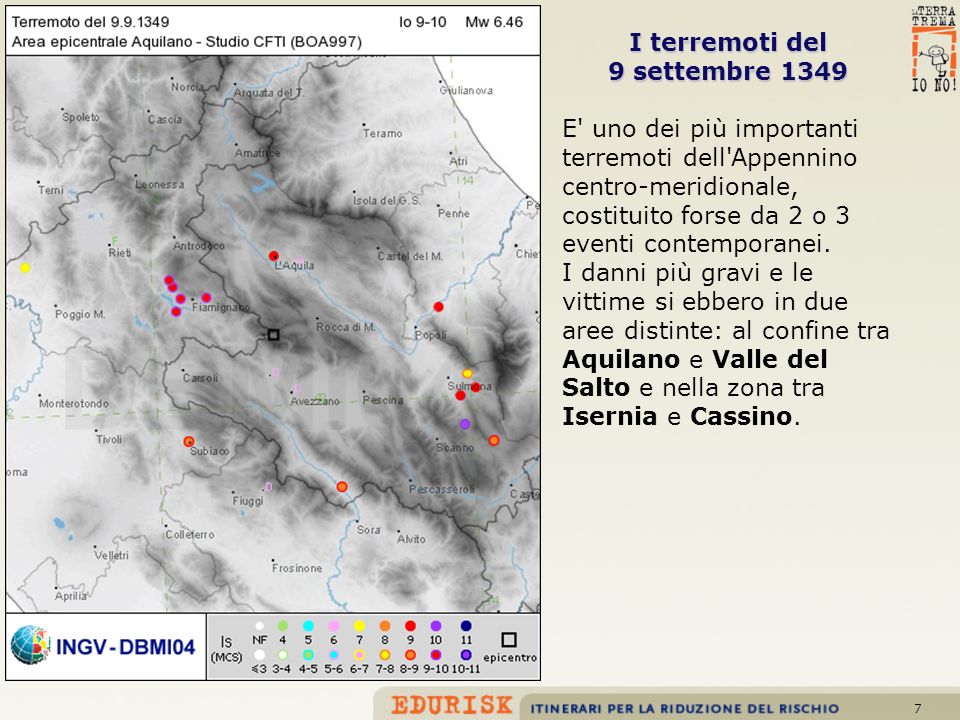

E uno dei più importanti terremoti dell Appennino centro-meridionale, costituito forse da 2 o 3 eventi contemporanei. I danni più gravi e le vittime si ebbero in due aree distinte: al confine tra Aquilano e Valle del Salto e nella zona tra Isernia e Cassino. 7.

Buccio di Ranallo riporta esclusivamente l’anno: «Correa li anni Domini mille et trecento / et plu quaranta nove, credate ca non mento

Quando fo lo terremuto et quisto desertamento» (Cronaca Aquilana; quartina DCCCXXXVI).

Il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI11) dà per attendibile la data del 9 settembre senza cenni all’ipotetico orario. Tra le varie ipotesi non si può escludere che la scossa tellurica principale si sia verificata di sera o di notte tra il 9 e il 10 settembre, il che potrebbe spiegare almeno la discordanza tra quelle cronache che ‘optano’ per il 9 o per il 10 dello stesso mese. Sempre dal racconto di Buccio risulta che il sisma provocò circa 800 vittime e il crollo della maggior parte delle chiese: «Subitamente venne sì gran terremuto, / Dalla morte de Christo non fo mayure veduto;

Appena homo trovòsenci che non gesse storduto. / De persone ottocento d’Aquila fo stimate che per lo terremuto foro morte et sotterrate.» (Cronaca Aquilana; quartine DCCCXXIX-DCCCXXX).

A questi versi segue (Cronaca Aquilana; quartine DCCCXXX-DCCCXXXI) una drammatica descrizione della disperazione degli abitanti durante le operazioni di sgombero delle macerie alla ricerca delle vittime, un racconto che a distanza di oltre sei secoli e mezzo ancora oggi richiama molto da vicino le cronache dei maggiori terremoti, dall’Asia più orientale all’America passando per l’Europa.

Al terremoto del 1349, che danneggiò gravemente anche le mura civiche, risale la prima chiusura di Porta Leoni come ricorda, oltre un secolo dopo, lo storico aquilano frate Alessandro de Ritiis da Collebrincioni (Chronica civitatis Aquilae, c. 194 B). Tra le chiese danneggiate, infatti, risultava San Francesco a Palazzo che sorgeva in corrispondenza degli odierni Portici di Corso Umberto I e Piazza Palazzo, accanto all’omonimo convento ancor oggi esistente ma in gran parte trasformato e noto come complesso della Biblioteca Provinciale e del Convitto Nazionale. Le macerie della chiesa, e forse anche quelle di altri edifici, furono trasportate nella vicina area di Porta Leoni, all’epoca periferica rispetto al centro abitato e nella quale non esistevano ancora né l’Ospedale Maggiore (oggi noto come l’edificio della scuola ‘Edmondo De Amicis’) né la basilica-mausoleo di San Bernardino da Siena con l’annesso convento.

Porta Leoni fu riaperta nella seconda metà del Quattrocento per facilitare il raggiungimento della vicina Madonna del Soccorso il cui culto si andava diffondendo in quel periodo (Bernardino Cirillo, Annali della città dell’Aquila); la porta fu nuovamente chiusa nel Cinquecento a seguito della costruzione della vicina Porta Castello, durante l’occupazione spagnola. La porta è stata aperta di nuovo nel XX secolo; secondo testimonianze dirette essa risultava già riaperta nel 1948. A tutt’oggi si può osservare come il piano stradale della zona di San Bernardino si trovi alcuni metri più in alto rispetto al varco di Porta Leoni.

Al verificarsi del terremoto del 1349 la città era già fiaccata dagli effetti della ‘Grande peste’ del 1348 e rischiava l’abbandono definitivo da parte dei suoi abitanti fortemente impressionati dal succedersi quasi ininterrotto delle due calamità. Come noto a molti dalla narrazione di Buccio di Ranallo e da altre fonti, la salvezza della città fu determinata dalla reazione decisa di Lalle I Camponeschi, conte di Montorio, e di fatto capostipite di una signoria (o criptosignoria) cittadina che per alcune generazioni avrebbe rappresentato l’ago della bilancia della politica cittadina, parallelamente al potere centrale del Regno di Napoli rappresentato in città dal Capitano di Giustizia. Lalle Camponeschi, mosso probabilmente anche dalla prospettiva che l’abbandono della città e la dispersione degli abitanti avrebbero significato la fine del suo potere, indusse la popolazione a restare dentro le mura e avviò la realizzazione di opere provvisionali, in primis quelle difensive con la tamponatura delle brecce nelle mura mediante la realizzazione di palizzate («sticcati»).