Con la Rete Sismica Urbana di Catania monitorati gli edifici storici durante il terremoto del 23 dicembre 2021

Una nuova analisi del rischio sismico nell’area del centro storico di Catania ottenuta con le stazioni della prima Rete Sismica Urbana d’Italia

www.ingv.it

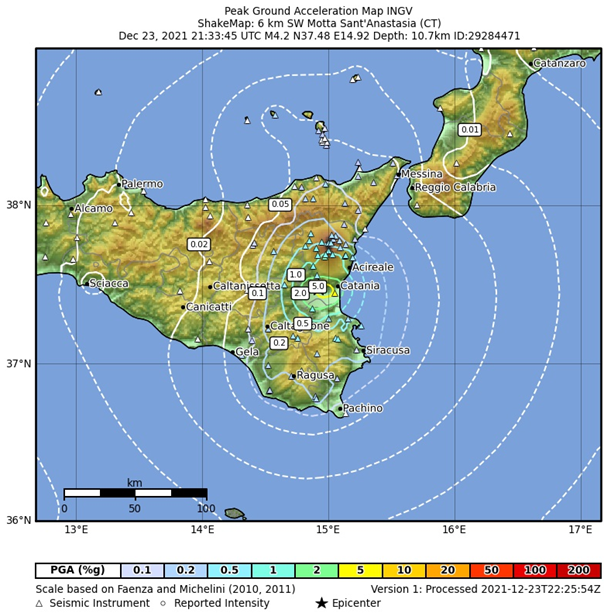

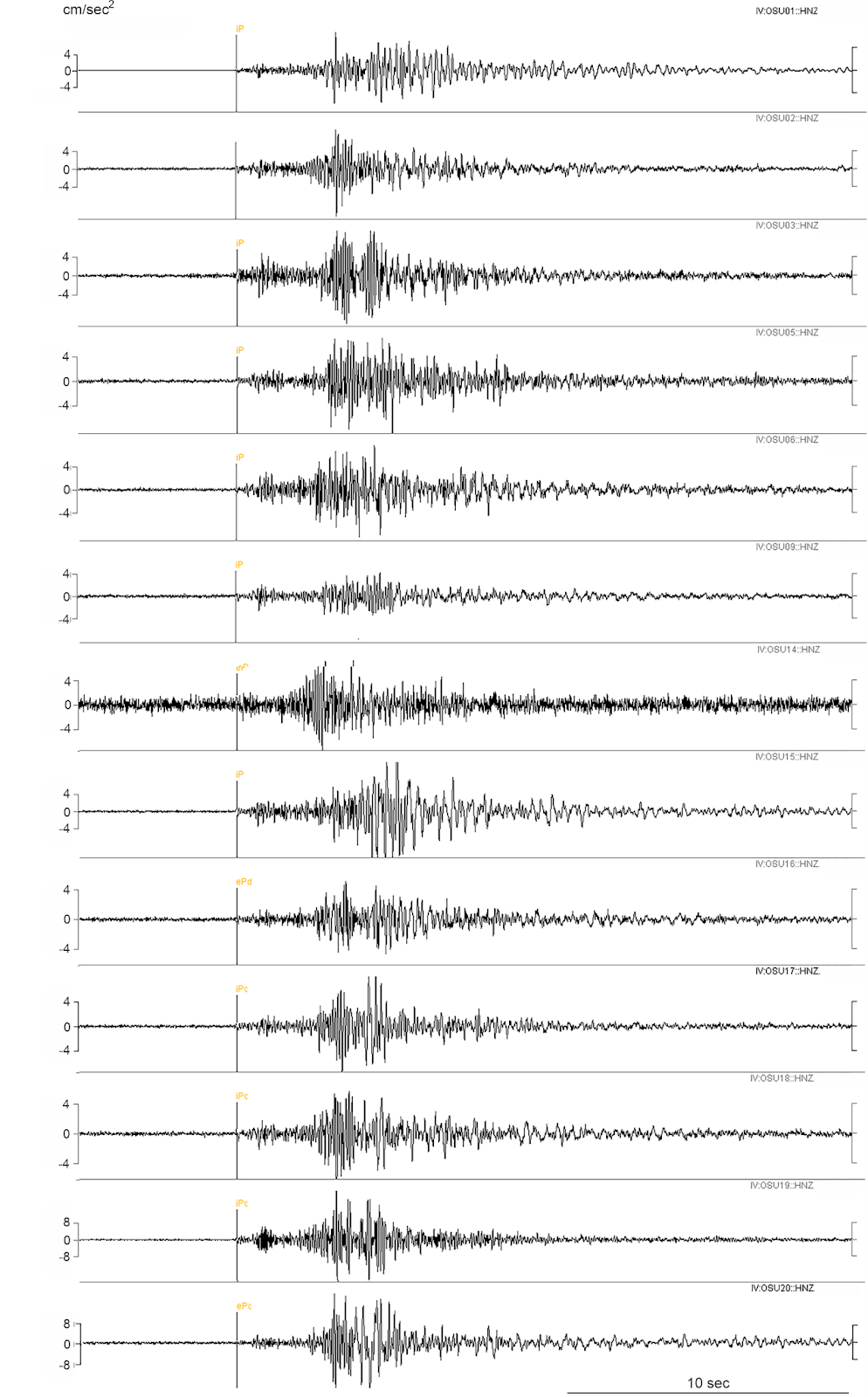

Attraverso le 20 stazioni sismiche della prima Rete Sismica Urbana d’Italia, realizzata a Catania, sono stati monitorati alcuni edifici di carattere storico-monumentale della città siciliana durante il terremoto di magnitudo 4.3 dello scorso 23 dicembre 2021.

La Rete, che costituisce l’Osservatorio Sismico Urbano di Catania (OSU-CT), è stata sviluppata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nell’ambito del progetto PON eWAS “an Early WArning System for cultural heritage”.

Essa ha lo scopo di monitorare lo stato di salute delle strutture e delle infrastrutture cittadine, di sperimentare un sistema automatico di allarme rapido on-site per i terremoti, di valutare in tempi rapidi l’eventuale danno alle strutture attraverso la generazione automatica di mappe di scuotimento (shakemaps) e, infine, arricchire gli studi sulla microzonazione sismica del territorio.

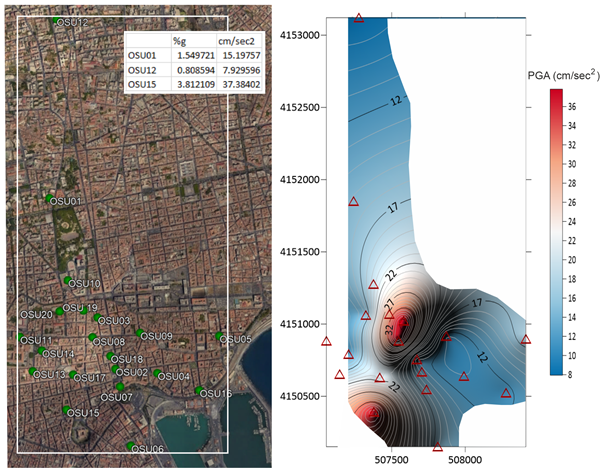

“Il 23 dicembre scorso con il terremoto di Motta Sant’Anastasia (CT) di magnitudo 4.3 la rete dell’OSU-CT ha permesso un’analisi del rischio sismico particolarmente dettagliata sulla risposta all’evento delle strutture del centro storico di Catania”, spiega Domenico Patanè, responsabile del progetto. “La rete, infatti, è caratterizzata da un’elevata densità di stazioni sismo-accelerometriche, la maggior parte delle quali situate nel centro storico in corrispondenza di edifici di carattere storico-monumentale”.

“Le mappe di scuotimento (ShakeMap)”, prosegue il ricercatore, “forniscono un’immediata visualizzazione del livello di scuotimento di una zona colpita o interessata da un terremoto. L’INGV da diversi anni calcola le ShakeMap per i terremoti a partire di magnitudo 3.0. Esse riportano i valori di picco registrati dagli accelerometri e dai sismometri della Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) del Dipartimento per la Protezione Civile e dalla Rete Sismica Nazionale (RSN) dell’INGV, presenti nella zona del terremoto”.

“Per il centro storico di Catania”, aggiunge Domenico Patanè, “l’elaborazione della mappa di scuotimento a scala urbana ha permesso di evidenziare come in alcune zone dell’abitato siano stati registrati maggiori risentimenti rispetto ai valori riportati nella mappa elaborata a scala più ampia che si riferisce alle osservazioni delle stazioni di rilevamento più vicine ubicate a Paternò e a sud della città nella Piana di Catania. Il maggior dettaglio ottenuto dall’OSU-CT è conseguenza proprio dei numerosi dati accelerometrici ricavati dalle stazioni della rete urbana”.

L’indicazione sul livello di scuotimento osservato, e quindi del potenziale impatto sugli edifici, rappresenta una informazione particolarmente utile alla Protezione Civile per il coordinamento e l’organizzazione delle squadre di soccorso nel caso di terremoti rilevanti.

“Altre 20 stazioni sismiche saranno collocate nei primi mesi del 2022 e ottimizzeranno l’attuale copertura del centro storico, estendendosi oltre la cintura comunale di Catania. Saranno inseriti, infatti, altri siti pilota in analogia a quanto già fatto per il centro abitato del porto dell’isola di Vulcano e il centro storico di Ragusa sviluppando la rete OSU nei territori a maggior rischio sismico ma anche vulcanico della Sicilia”, continua il ricercatore.

Gli investimenti volti all’incremento della resilienza dell’intero patrimonio costruito, con reti come la OSU, possono rappresentare un moderno e praticabile cambio di passo nella complessa problematica della mitigazione del rischio sismico e aiutare gli organi di governo all’adozione delle migliori scelte nelle politiche di prevenzione da adottare.

I recenti terremoti che hanno colpito centri urbani densamente popolati come quello dell’Irpinia nel 1980, dell’Umbria-Marche nel 1997, de L’Aquila nel 2009, dell’Emilia nel 2012 e di una vasta area del centro Italia del 2016-2017, hanno dimostrato che l’inconsapevolezza delle prestazioni sismiche degli edifici in cui si vive o si lavora e delle infrastrutture del territorio ha determinato il collasso delle comunità che, in alcuni casi, ha prodotto anche la distruzione di interi paesi.

“È con tale obiettivo”, sottolinea Domenico Patanè, “che è stata sviluppata una rete di monitoraggio a basso costo, potenzialmente applicabile in tutti gli edifici, costituita da sistemi standardizzati per il monitoraggio dinamico. Essa consente di acquisire informazioni utili alla valutazione della vulnerabilità e integrità delle strutture a seguito di un evento sismico. Tali stime, nell’ambito di eWAS, sono condotte in collaborazione con Ivo Caliò e Francesco Cannizzaro del Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Catania e Giuseppe Occhipinti del Consiglio Nazionale delle Ricerche istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, IGAG-CNR, attraverso la modellazione numerica degli edifici monumentali e la loro calibrazione sulla base di modelli numerici avanzati.

È ovvio che conoscere lo “stato di salute” di una struttura (Structural Health Monitoring, SHM) in un territorio fortemente esposto al rischio sismico, consente di valutare ed adottare politiche di resilienza ben prima che un evento critico si verifichi, consentendo in tal modo non solo di ridurre e/o di ottimizzare gli investimenti ma, soprattutto, di ridurre le conseguenze associate all’evento”. Concludendo, afferma “Similmente, in uno scenario post terremoto, sistemi e reti di monitoraggio potranno consentire di ottenere utili informazioni per stimare rapidamente (quasi in tempo reale) il livello di danneggiamento degli edifici e delle infrastrutture (ponti, viadotti, ecc.), accelerando così la macchina della gestione dell’emergenza e riducendo i tempi di intervento e di ripresa”.