La storia eruttiva dei Campi Flegrei

La storia eruttiva dei Campi Flegrei

Tratto da Osservatorio Vesuviano

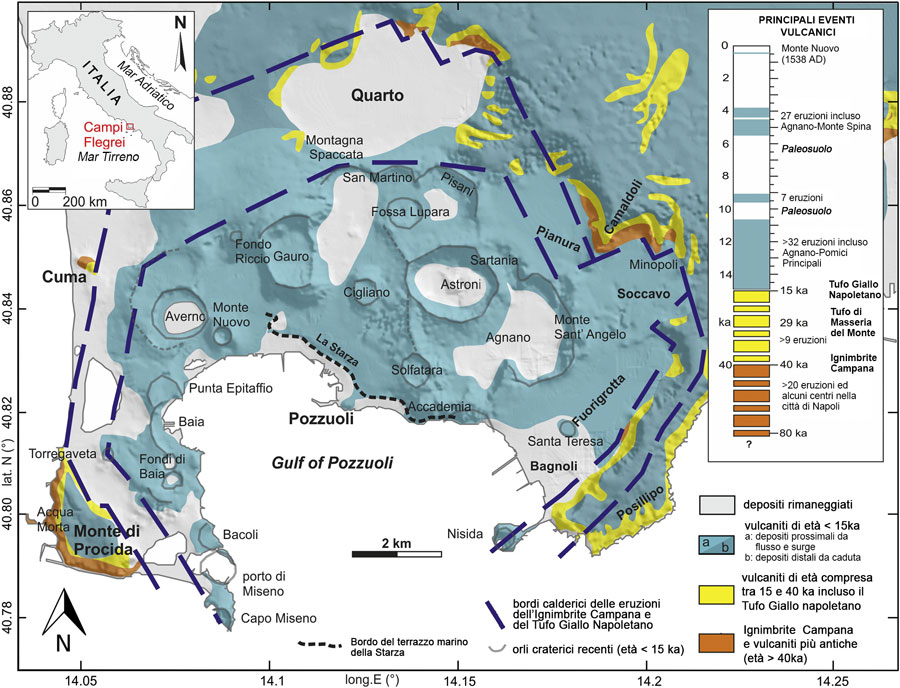

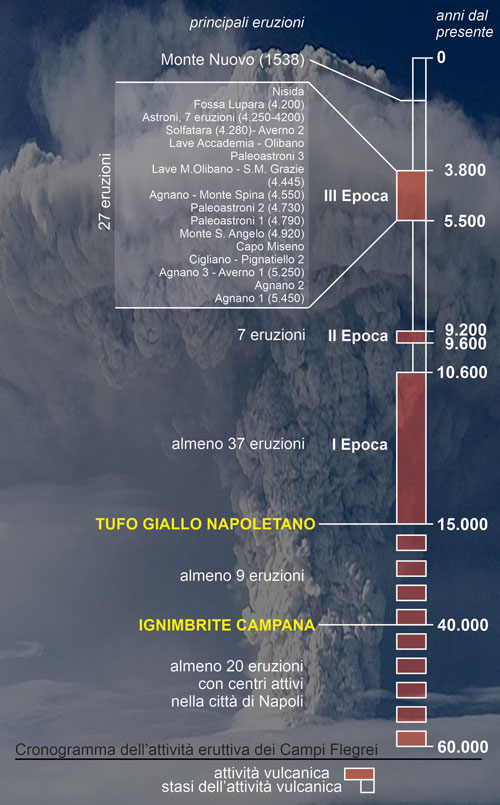

I Campi Flegrei sono un campo vulcanico attivo da più di 80.000 anni la cui storia eruttiva è stata caratterizzata da almeno due eventi di grande magnitudo che hanno generato una caldera ampia circa 200 Km2: l’eruzione dell’Ignimbrite Campana, avvenuta circa 40.000 anni fa e l’eruzione del Tufo Giallo Napoletano, avvenuta 15.000 anni fa. Recenti studi suggeriscono l’esistenza di un terzo evento di elevata energia avvenuto intorno a 29.000 anni fa: l’eruzione del Tufo di Masseria del Monte (Albert et al., 2019).

L’ultima eruzione, avvenuta nel 1538, ha prodotto il cono di tufo di Monte Nuovo nel settore occidentale della caldera, poco ad ovest della cittadina di Pozzuoli. Negli anni che hanno preceduto tale eruzione la caldera ha subito un sensibile sollevamento del suolo nella sua parte centrale. Dopo l’eruzione la stessa area è stata soggetta ad una costante subsidenza fino alla metà del XX secolo. A partire dalla seconda metà del XX secolo è iniziato un periodo di sollevamento che ha condotto a due crisi bradisimiche negli anni 1969-72 e 1982-84, quest’ultima caratterizzata da intensa sismicità. Il termine “bradisismo” indica quel fenomeno per il quale il suolo è soggetto a lenti movimenti verticali di subsidenza o sollevamento.

Attualmente il suolo è in costante e graduale sollevamento dal 2005.

Carta geologica schematica dei Campi Flegrei (modificata da Isaia et al., 2019)

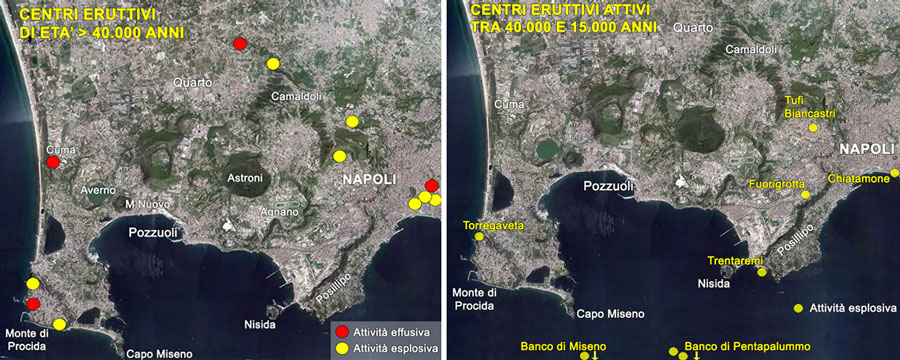

L’attività vulcanica precedente all’eruzione dell’Ignimbrite Campana è testimoniata da depositi piroclastici e lave affioranti solo lungo le scarpate che bordano i Campi Flegrei e in scavi e perforazioni nell’area urbana di Napoli. Essi rappresentano i prodotti di almeno 20 eruzioni esplosive ed effusive generate da centri eruttivi che raramente sono visibili e nella maggior parte dei casi sono sepolti dai prodotti più recenti o occultati dall’intensa urbanizzazione dell’area. Alcune eruzioni si sono attivate in corrispondenza di centri eruttivi localizzati anche all’interno della città di Napoli (vedere Il vulcanismo nella città di Napoli).

Tra i centri riconosciuti nell’area flegrea e nell’area metropolitana di Napoli vi sono i duomi lavici di Punta Marmolite (47.000 anni) e di Cuma, i depositi piroclastici dei Tufi di Torre Franco (>42.000 anni), il relitto del cono di tufi di Monte Grillo, le lave e scorie dell’Isola di San Martino, i coni di tufo e di ceneri di Miliscola e Vita Fumo, i coni di tufo di San Sepolcro, Capodimonte, e Monte Echia.

I depositi e i centri associati all’attività vulcanica compresa nel periodo intercorso tra l’eruzione dell’Ignimbrite Campana e del Tufo Giallo Napoletano, sono esposti lungo il bordo della caldera dell’Ignimbrite Campana, all’interno della città di Napoli e lungo i versanti occidentali della collina di Posillipo. In totale sono state riconosciute almento 9 eruzioni, principalmente esplosive.

Nella parte occidentale della città di Napoli la successione piroclastica dei Tufi Biancastri, separata da alcuni paleosuoli, raggiunge almeno 70 m e diminuisce di spessore procedendo verso Est, suggerendo l’ubicazione dei centri eruttivi in un’area probabilmente confinata tra le colline dei Camaldoli e di Posillipo. All’interno della città di Napoli si posono riconoscere i centri eruttivi di Chiatamone (visibile in scavi per gallerie) e i resti del cono di tufo di Trentaremi (21.600 anni) subito a SE di capo Posillipo.

Tali centri eruttivi, unitamente con quelli che hanno prodotto le Piroclastiti di Fuorigrotta (15.900 anni), sono la testimonianza di un’attività vulcanica persistente nell’area metropolitana della città di Napoli nel periodo di tempo intercorso tra le eruzioni dell’Ignimbrite Campana e del Tufo Giallo Napoletano. Gli affioramenti di tali depositi piroclastici si rinvengono a Monte di Procida, Punta Marmolite, Trefola, Masseria del Monte, Vallone del Verdolino, Moiariello, Ponti Rossi, Sant’Arpino, Monte Echia, San Martino, Villanova, Chiatamone, Coroglio e Trentaremi.

Vista da mare di Trentaremi (in primo piano). In secondo piano affioramento di Tufo Giallo Napoletano di Capo Posillipo

All’attività vulcanica compresa tra 40.000 e 15.000 anni sono da ascrivere anche i centri eruttivi sottomarini dei Banchi di Miseno e di Pentapalummo in corrispondenza del bordo meridionale sommerso della caldera flegrea.

L’attività eruttiva degli ultimi 15.000 anni, successiva quindi all’eruzione del Tufo Giallo Napoletano, è stata principalmente esplosiva, prevalentemente freatomagmatica, e ha prodotto depositi da caduta con intercalati depositi da corrente piroclastica con la costruzione di coni di scorie e coni di tufo. Nella maggior parte dei casi l’attività esplosiva è stata da pliniana a sub-pliniana con colonne eruttive che hanno disperso i prodotti eruttati principalmente nei settori orientali. Con frequenza minore si sono verificate anche eruzioni effusive, che hanno generato duomi lavici nell’area centro-orientale della caldera, e eruzioni stromboliane di bassa energia.

Tale attività è stata interrotta da due lunghi periodi di quiescenza che hanno consentito di suddividirla in tre epoche differenti (Di Vito et al., 1999; Smith et al., 2011; Isaia et al., 2015):

- prima Epoca di attività (15.000-10.600 anni)

- seconda Epoca di attività (9.600 – 9.200 anni)

- terza Epoca di attività (5.500 – 3.800 anni)

In totale, nel corso delle tre Epoche sono state individuate circa 70 eruzioni, principalmente esplosive, con centri eruttivi in gran parte ubicati nel settore centro-orientale della caldera. Le eruzioni delle Pomici Principali (12.300 anni) e di Agnano-Monte Spina (4.550 anni) sono tra le eruzioni a maggiore energia.

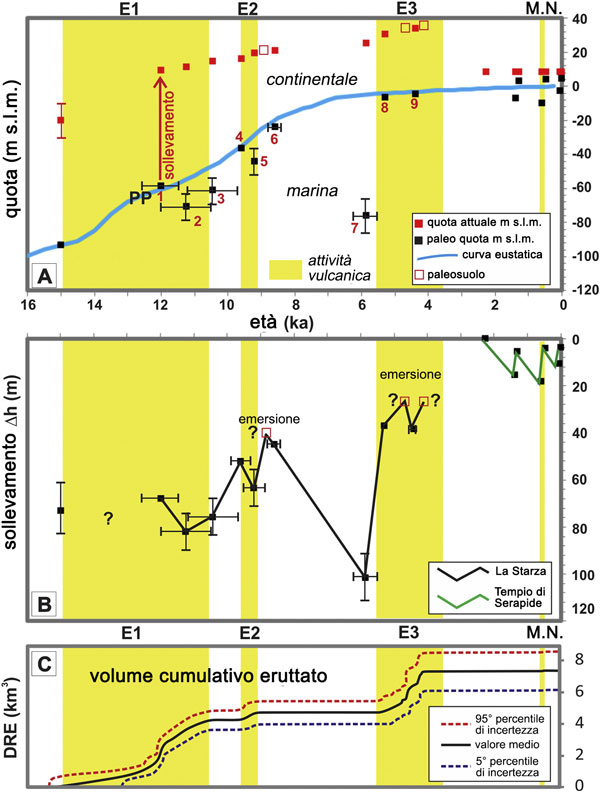

Quote attuali e paleoquote (m s.l.m.) dei depositi visibili al terrazzo marino della Starza e al Tempio di Serapide (A – Del Gaudio et al., 2010). Nel grafico è presente anche la curva eustatica del livello del mare (Lambeck et al., 2011). Dislocazione verticale negli ultimi 15.000 anni (B) Volume cumulativo di magma eruttato (C – Bevilacqua et al., 2017). PP: PomiciPrincipali; M.N.: Monte Nuovo; E1-E2-E3: Epoche (modificato da Isaia et al., 2019).

A cura di F. Sansivero

Letture consigliate (internazionali)

Albert, P.G., Giaccio, B., Isaia, R., Costa, A., Niespolo, E.M., Nomade, S., 2019. Evi-dence for a large-magnitude eruption from Campi Flegrei caldera (Italy) at 29ka. Geology 47, 595–599.

Di Vito, M.A., Isaia, R., Orsi, G., Southon, J., de Vita, S., D’Antonio, M., Pappalardo,L., Piochi, M., 1999. Volcanism and deformation in the past 12 ka at the CampiFlegrei caldera (Italy). J. Volcanol. Geotherm. Res. 91, 221–246.

Isaia, R., Vitale, S., Marturano A., Aiello G., Barra D., Ciarcia S., Iannuzzi E., Tramparulo F., 2019. High-resolution geological investigations to reconstruct the long-term ground movements in the last 15 kyr at Campi Flegrei caldera (southern Italy). Journal of Volcanology and Geothermal Research, Volume 385, 143-158. ISSN 0377-0273.

Isaia, R., Vitale, S., Di Giuseppe, M.G., Iannuzzi, E., Tramparulo, F.D.A., Troiano, A.,2015. Stratigraphy, structure and volcano-tectonic evolution of Solfatara maar-diatreme (Campi Flegrei, Italy). Geol. Soc. Am. Bull. 127, 1485–1504.

Smith, V.C., Isaia, R., Pearce, N.J.C., 2011. Tephrostratigraphy and glass compositionsof post-15 kyr Campi Flegrei eruptions: implications for eruption history andchronostratigraphic markers. QuatSci Rev 30, 3638–3660.