Le analisi del DNA svelano che le vittime del vulcano di Pompei non erano chi ci avevano sempre detto

La genetica riscrive la storia di Pompei: analizzati i resti di cinque individui per scoprire sesso, origine, parentela e tratti fisici mai rilevati prima

tratto da GREENME

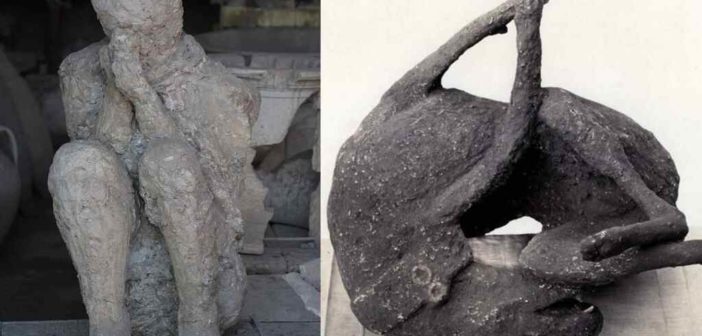

Per anni, le guide turistiche e i libri di testo hanno costruito narrazioni romantiche attorno alle statue di gesso che immortalano gli ultimi istanti di vita degli abitanti di Pompei, colti di sorpresa dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Madri che stringono i figli, famiglie unite nell’addio, amanti stretti in un ultimo abbraccio: storie commoventi ma spesso basate più su intuizioni sceniche che su prove scientifiche.

Oggi, grazie a uno studio innovativo pubblicato su Current Biology, la scienza prende il sopravvento sulla leggenda. Un’équipe di ricercatori ha analizzato frammenti ossei microscopici conservati all’interno di 14 calchi pompeiani. Ne è emerso un ritratto del tutto inaspettato: le vittime non erano parenti, né rappresentavano i legami affettivi che per decenni sono stati attribuiti loro.

Il DNA smaschera gli stereotipi

Nel caso emblematico della Casa del Bracciale d’Oro, l’adulto che per decenni si credeva fosse una madre, grazie al gioiello raffinato indossato e alla presenza di un bambino sulle ginocchia, si è rivelato un uomo senza alcun legame biologico con il piccolo. Un altro adulto presente nello stesso ambiente, creduto il “padre” di famiglia, non mostrava nemmeno lui alcuna parentela con gli altri due.

La Casa del Criptoportico, invece, ospitava due persone abbracciate, da sempre identificate come “sorelle”: anche qui, l’analisi del DNA ha rivelato un individuo di sesso maschile. La genetica ha dunque messo in discussione l’intera costruzione simbolica dei calchi pompeiani. Tutti e cinque gli individui esaminati erano maschi e non presentavano legami di parentela fino al terzo grado.

Le analisi genetiche, effettuate su cinque individui con sufficiente copertura di dati, hanno permesso la ricostruzione parziale o completa dei genomi mitocondriali, la definizione delle linee paterne (Y-DNA) e l’esclusione di contaminazioni moderne. Il quadro emerso è chiaro: nessuna delle persone analizzate era imparentata.

Origini eterogenee

Lo studio ha confrontato i profili genetici con migliaia di individui antichi e moderni, rivelando una forte componente ancestrale legata ai primi agricoltori dell’Anatolia e del Levante. In alcuni casi sono emersi contributi genetici associati all’Iran neolitico e persino una traccia steppica, tipica di popolazioni dell’Europa orientale o settentrionale.

Una delle vittime, proveniente dalla celebre Villa dei Misteri, possedeva un mix genetico tra Medio Oriente e Europa, ma gli isotopi dello smalto dentale (stronzio e ossigeno) indicano che era cresciuto localmente, nella zona dell’Italia centrale.

I pompeiani non erano “italiani” nel senso moderno: le loro radici erano connesse a migrazioni, commerci e contaminazioni culturali

Questo quadro genetico conferma quanto già osservato in studi precedenti su Roma imperiale: l’Italia del I secolo d.C. era un crocevia multiculturale, ben lontano dall’idea di una popolazione omogenea.

Oltre il mito: cosa possiamo davvero dire oggi delle vittime dell’eruzione?

Dalle analisi emergono anche dati sui tratti fisici: l’adulto con il bracciale d’oro aveva pelle scura e capelli neri, altri individui occhi castani. Inoltre, l’assenza di lunghe sequenze di omozigosi nei genomi studiati esclude pratiche diffuse di matrimonio tra parenti stretti, indicando una popolazione geneticamente diversificata.

Lo studio smonta definitivamente l’idea che la vicinanza fisica significhi automaticamente legame affettivo o familiare. Le ossa conservate nei calchi sono incomplete, a volte persino rimaneggiate durante i restauri. I ricercatori mettono in guardia: i calchi sono icone potenti, ma non vanno interpretati con leggerezza.

La vera forza di questa ricerca è quella di trasformare ipotesi romantiche in dati verificabili. Grazie a tecniche all’avanguardia come il sequenziamento del DNA antico e l’analisi isotopica, possiamo ora raccontare storie autentiche, ancorate all’evidenza e non all’immaginazione.

Fonte: Current Biology